- 4月 26, 2025

- 5月 19, 2025

漢方の選び方 その2 市販薬の漢方

漢方の選び方についてのお話、第2回目になります。

一回目はこちら ⇒ 漢方の選び方 その1

「症状だけでなく、体質が大事ですよ」と第1回の「漢方の選び方について」で解説させていただきましたが、今回は市販薬の漢方についてのお話です。書いているうちにかなり長くなってしまいました。(/ω\)スミマセン

主な内容としては、

1)市販薬漢方も効果があるが、選び方に注意も必要

2)最初は市販薬で効果があっても、その後の時間経過で処方を選ぶのはなかなか難しい

といった解説内容です。最後に自分でもよく服用する市販薬の漢方、一般的に多くの方に効果が出やすい市販薬の漢方を紹介します。

市販薬の漢方薬について

ドラッグストアに「漢方コーナー」があることも珍しくない昨今ですが、漢方医である自分自身もそこに並んでいる漢方をたまにチェックします。また、漢方コーナーに限った話ではなく、風邪薬のコーナー、消化器症状、その他の薬にも漢方を含んでいる薬剤は意外に多く並んでいます。

ぜひ漢方コーナーを通りかかったり、ご自身で購入した薬品があれば、パッケージ裏の成分表をチェックしてみてください。漢方の生薬らしき成分が入っているかもしれません。漢字の事もありますし、カタカナで記載されていることも多くあります。

漢方コーナーでよく取り扱われているメーカーにはツムラさん、クラシエさん、コタローさんなどが多いかもしれません。その包装パッケージを見ると、それぞれの漢方の効能が、大きくわかりやすく?書かれています。

しかし、正直なところ、この「短い謳い文句」を読むことで 「症状でお困りの方々が、ご自身にとって適切な処方にたどり着けるか?」というと、少しばかり心もとない部分があります。もちろん、パッケージにあまり細かな解説を書いてしまうと、読むのも面倒、理解も難しく、見栄えの問題からセールス自体にも影響してしまうので、とても難しいところだと思います。

では、このパッケージの文言は、専門家から見て、正直どうなのか?

この辺りを解説したいと思います。

各社、ある意味では社運をかけて、この文言を掲げていると思います。もちろん大きくは間違えてはいませんし、メーカーとしての思い入れというか、いろいろと考えた結果、このスローガンになったのだな、という経緯もよくわかります。

では、このパッケージに書かれている文言を鵜呑みにしていいのでしょうか?

正直を申し上げて、せっかく薬局(ドラッグストアなど)で時間をかけて選んでも、その漢方薬が全く当てはまらない(体に合わない)場合もよくあります。

こんな状況から、患者さんとしては、「漢方なんて効かないよね」と思ってしまうのも頷けます。もし、一般の方がドラッグストアで、簡単にぴったり合う漢方が見つかるのであれば、漢方薬剤師や、漢方専門医はいりません。体に合う漢方を効率よく選択するのは簡単ではなく、詳しく話を聞き、主訴と周辺症状、実際に触れる診察や、その薬への反応を診ながら、それぞれの患者さんの体に合う漢方を一緒に見つけてゆくのが漢方医の仕事であり、急がば回れの近道でもあります。

逆説的に、大変お恥ずかしい話にはなりますが、漢方専門医でも、1回の診察で全ての患者さんの体質、性質を完全に理解できるかというと、それもまた不可能なのです。診察と問診で処方をしても、効果がない場合も見られます。また一度効果が出ても、しばらくすると戻ってしまうこともあります。これは漢方に限らず、科学で成り立つ西洋薬でも当てはまり、実際に血圧の薬や糖尿病の薬も、思ったほど効果が出ないこともあるのです。

ですので、市販薬の漢方も一度使用してみて、改善すればもちろん問題ありません。しかし、もし服用して効果がいまいちでしたら、「どの漢方を服用して、どのような変化があったか」を含めて、医師にご相談をいただくと、漢方医としては次の一手が打ちやすくなります。また、気を付けていただきたいのは、パッケージの説明で、「体力中等度以上」とか、「体力のある方で・・云々」という文言がある場合は、下剤の含有が多い場合があるので、下痢気味にならないか、用量、服用回数に注意しながら経過を見て下さい。そして、

★★ 何より大事なのは、市販薬、医師の処方の漢方薬にかかわらず、服用して「体に合わないな」と思ったら、一度中止して、医師、薬剤師にご相談いただくことをお勧めいたします。★★

市販薬と、医療用漢方の違い

また、一般的に市販の漢方と医師が処方する漢方の違いについてよく聞かれます。基本的に同じ名前の薬(方剤)であれば成分的な違いは少ないのですが、その用量が異なることがあります。医療機関で処方する薬のほうが、含まれる有効成分は多くなる傾向があります。

時間の経過と漢方

漢方の意外に厄介なところは、効かない場合はもちろん、効果が出ていても時間経過で使う薬が変わってくることです。市販薬でも効かない時はもちろん、つらい症状が治れば、服薬をやめることが多いと思います。しかし漢方の本質というか、しっかりと診察をして処方してゆく場合は、表に出ている症状だけでなく、その奥にある未病、体質などへのアプローチも大切です。症状が良くなってもその奥にある異常がみられるときは、症状の関連を考えながら処方薬をシフトしてゆきます。

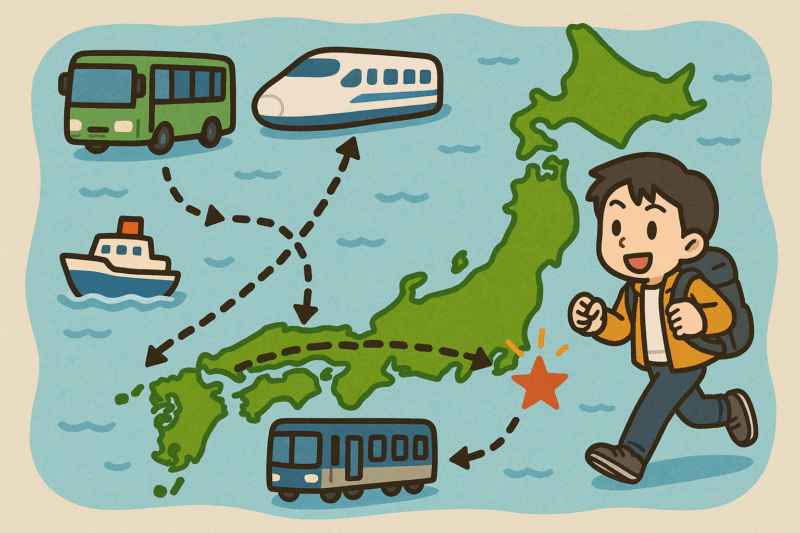

良い例とは言えないかもしれませんが、目的地に到着するのに、バスや電車や徒歩で移動手段を変えつつ、やっとたどり着く感じです。しかも詳細な地図や路線図はなく、ざっくりとした地図と方位磁石でたどるイメージになります。いうなれば、ドラゴンレーダーでドラゴンボールを探しながら、公共機関で移動する感じでしょうか。

カーナビで車を運転して、難なく目的地のドアの前まで、スーッと到着できれば良いのですが、実際に個人個人に合わせて、そこまで厳密に薬を調整するのは難しいのが現状です。また、実際は人それぞれ目的地が微妙に異なり、時期や体調によって最終目的地(目指す健康の状態)も変わります。

この辺りは西洋医学とは全く考え方が異なります。例えば、血圧の薬については、血圧の値に合わせて用量を調節します。時刻表で確認して、毎朝定刻の同じ電車に乗る感じです。状態が安定していれば、よほどの副作用やアレルギーなどがないかぎり、頻繁に薬の種類を変えることは多くありません。血圧が正常値まで下がったからと言って薬をやめることもありません(やめればまた上がってしまうので)。

しかし漢方については、効果の出方はもちろん、その時の体調や、季節、改善の程度によって、結構な頻度で種類を変更します。人の体調は常に変わります。風邪をひいたり、疲れて寝込んだり、食べ過ぎて胸やけがしたり、いろいろな変化があります。また調子が良くなって、本当に健康な状態になれば、漢方では廃薬と言って薬を中止することも多くあります。風邪の漢方の記事でも触れたことがありますが、このあたりの時間経過による臨機応変な「病状の変化と処方薬の変更」は、漢方にとってツボというか、とても大切なところです。

別記事 ⇒ 風邪の漢方 その1 ~時間的な経過~

特にお悩みの症状が複数(目的地が複数)あるときは、どこから手を付けるか?と悩むこともあります。まずは副作用の少ない薬、効果の出やすい薬で変化を見て、病気の根源がどこにあるのかなどを探ることもあります。家を作るような感覚で、まず土台をしっかりして、柱を立て、屋根を作って、壁や内装を完成させるような考え方をすることもあります。もちろん短期間で、全てを一気に改善させることを目指していますが、焦って強い薬を使うと、かえって体の負担が増えて、元の木阿弥的な状況になることもあります。改善に時間のかかる症状もあり、気長に一つ一つ、数か月かけて不足する部分を補強してゆくこともあります。この辺りが、漢方治療が一筋縄ではいかない、難しいところと考えています。

今ある症状に、ご自身で漢方を選んで服用するのは決して反対ではありませんが、その「次の段階の漢方」を使う場合は、患者さんご自身が選ぶ市販薬の漢方ではちょっと及ばない、専門医の腕の見せ所になると思います。また、長期間の漢方薬の服用や、複数の漢方薬を服用すると、体の状態が複雑に変化してしまい、ご自身のお体の状態を把握しにくくなる場合もあります。もし気になる症状などがありましたら、早めに、お気軽にご相談ください。

最後になりますが、市販薬で自分でもよく服用する漢方の紹介です。

市販薬で自分でもよく服用する漢方、症状によりおすすめの漢方

銀翹散(ぎんぎょうさん) 保険収載されておらず(保険診療で処方できず)、市販薬でしか買えません。のどの痛みが主な症状の風邪に重宝します。金銀花という生薬がよく効く印象を持っています。

駆風解毒湯 (くふうげどくとう) やはり保険収載されていません。発熱が軽度で扁桃腺が腫れるような、のどの炎症が強い風邪症状の際に服用します。抗生剤を併用することもあります。

板藍根 (バンランコン) (生薬細粒と、のど飴) 特にウイルス系の風邪の予防効果があると言われています。通販や漢方薬局などで手に入ります。体を冷やす効果があり、長期の服用はお勧めできません。

衛益顆粒(エイエキカリュウ)玉屏風散(ギョクヘイフウサン) 風邪の予防、のどのイガイガで使用します。花粉症も改善することがあります。

半夏瀉心湯 出先で手持ちがないときの下痢腹痛、吐き気などに。漢方を扱う薬局には大体置いてあります。正常の状態で服用すると、逆に下痢をすることがあります。

五苓散 出先で手持ちがないときの二日酔い、乗り物酔い、軽い胃腸障害、吐き気、頭痛などに。

滋腎通耳湯(ジジンツウジトウ) 耳鳴り、難聴に使用されます。保険収載されておらず、ほかの方剤の組み合わせでも、なかなか作りにくい方剤の一つです。

独活寄生湯 (ドッカツキセイトウ)体力が衰えている方で神経痛、リウマチなどで腰から足の痛みのある方に。牛車腎気丸、疎経活血湯で今一つ効果が出ない時に使用することがあります。ほかに痛散湯という薬もありますが、一社による提供で、胃腸障害にすこし注意が必要です。

おおむね「主な症状」で選んで効果が出やすい漢方、副作用の少ない漢方

芍薬甘草湯 こむら返りにはファーストチョイスです。あまり連用すると効果が出にくくなることがありますので、長期連用は避けてください。(長期服用で甘草による低カリウム血症に注意が必要です)

麦門冬湯 咳が続くときに。お子さんでも比較的飲みやすい咳止めです。小さい子は用量に注意してください。症状が治まれば中止してください。

桔梗湯 飲み方の工夫は必要ですが、のどの痛みには比較的よく効きます。ただ効果が切れてくるのも自覚できて、持続時間はちょっと短い印象です。症状が治まれば中止してください。

便秘系漢方薬 全般的に効果がありますが、強いものを選んでしまうと、腹痛や下痢をしてしまうこともあるので、用量の調節は注意してください。ものによっては甘草が入るため、人によっては低カリウム血症が出る場合があります。服用を続ける際は医療機関で一度血液検査を受けると間違いありません。

当帰芍薬散 冷え性、足のむくみ、低気圧頭痛の三症状がそろう方は効果期待できます。妊婦さんが使用することもあり、副作用も少ない薬です。

補中益気湯 医王湯とも言われ、病後などの食欲不振、元気が出ない、持続する倦怠感、四肢のだるさなどの症状に、まず服用いただくとよいと思います。甘草が入るため、人によっては低カリウム血症が出る場合があり、服用を続ける際は医療機関で一度血液検査を受けると間違いありません。

★「セルフメディケーション」については、また別の記事で触れたいと考えていますが、自分自身で薬を選ぶ際は、思わぬ副作用が出ることもあります。効果があまり見られなかったり、副作用で大変な思いをされても、基本的には自己責任になってしまいます。インターネット上であふれる情報は、商用ベースの物もあり、不利益を招くような情報が隠されてしまうこともあります。服用の際は注意事項をよく読み、充分な注意をして服用なさってください。

以上、漢方の選び方その2 でした。あまりまとまらずにすみません。今後も漢方薬について少しずつ解説してゆきたいと思います。なにか気になる症状がありましたら、お気軽にご相談ください。