- 1月 30, 2025

- 2月 10, 2025

冷えの漢方 その2 ~冷えの場所~

その1に続いて、2回目の冷えの解説です。今回のテーマは冷えの場所です。

前回の「その1」はこちら

⇒ 冷えの漢方 その1 ~ 未病としての冷え~

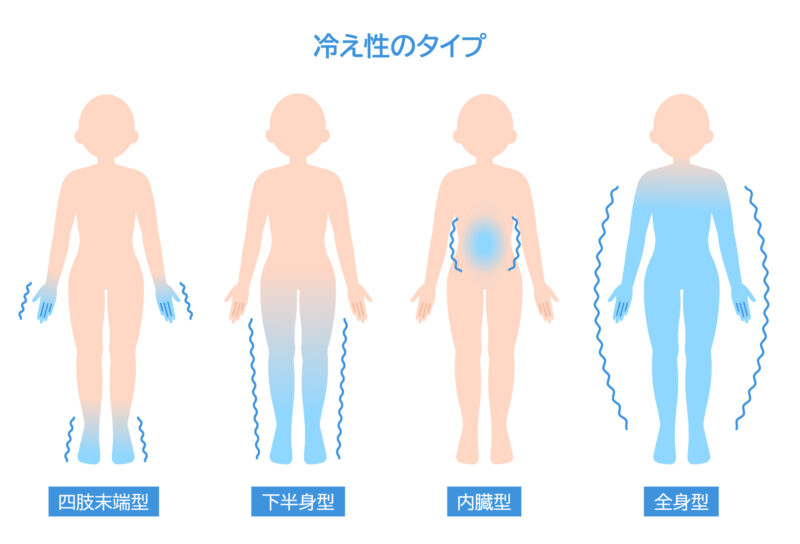

冷えは万病の元になりえますが、治療の際にはその症状の出る場所も大切です。よく「末端冷え性」などと言われますが、冷えの場所により、いくつかのタイプでおおまかに分けたりします。

冷えの場所による分類

ざっくりですが、冷えのタイプを場所で分けると、イラストのごとく、上熱下寒(下半身タイプ)、四肢末端型、内臓型、全身型などが代表的なタイプになります。

この冷えのタイプはあくまで便宜的なもので、明確に分けられるものでもありません。混合タイプや、冷えの強弱もありますので、治療する際には診察とお話をよく聞いて処方、対処を検討します。冬だけ症状が出る方や、夏場でも冷えているような重症の方など、その程度も様々です。

それぞれのタイプの特徴

足は冷えるけど、上半身はのぼせるという下半身型、上熱下寒(冷えと同時にのぼせ)というタイプは更年期障害などでよくみられます。「顔はのぼせるけど、足は冷える」という方が多いようです。そのほか、腰が冷える、太ももの部分が冷えるなどの局所的、部分的な症状も見られることがあります。

末端冷え性の場合は、もちろん気温の下がる冬場に多くなりますが、ストレスやホルモンバランスも関係します。症状が強く、乾燥し血流も悪い場合はしもやけ症状が出現します。またレイノー症状と呼ばれる血流障害で、一部の指やつま先などが、皮膚の色が変わったように蒼白や紫に変色することもあります。末端冷え性や下半身の冷え性は女性に多い印象です。

おなかの冷えがメインの症状になる方は、内蔵型などと言われます。年齢や体格、体力に伴うものや、特にお子さんは起こしやすいようです。大人でも冷たいものを食べすぎたり、クーラーのかけすぎ、寒いところで長時間過ごすことで発症します。手足は温めることができても体の芯はなかなか温まりにくく、この冷えから、消化機能が弱ってしまい、思いのほか重度の体調不良を起こし長引くことがあります。

最後に全身の冷えです。文字通り、手足も体の芯も冷えている状態です。冷えを自覚している場合もあれば、あまり自覚症状がないこともあり、特に体温を測っても35度台の低体温で、もともとの「体質」としてしまい、自分が冷え性と自覚しない場合も多々あります。少々厄介なところがあり、あまり「冷え」自体を感じないと、冷え性を改善することにもご自身があまり積極的でない場合がよく見られます。もともと体温が低いからと、放置されていることも多いので、だんだんと体が弱って、体力が奪われ、様々な不調が出てしまうこともあります。暑くても汗をかかないことが多く、ある程度、漢方や鍼灸で温めることで、初めて発汗して、寒さを自覚することもあります。原因として、軽い冷え性が徐々に悪化して全身の冷えになってしまう場合や、甲状腺の機能の低下、運動不足、筋肉量の不足などで全身的な代謝機能(発熱機能)の低下が起きて冷えてしまうこともあるようです。

冷えの治療はそれぞれの型により多少変わりますが、漢方はもちろん、鍼灸(特にお灸)も効果的です。

突然、鍼やお灸を勧められても、ちょっと敷居が高いかもしれませんが、最近、ペットボトルでお灸の代わりになるペットボトル温灸や、電子機器によりお灸と同じような効果がみられるものも出ています。ご興味がある方は「ペットボトル温灸」や「電子お灸」などで検索いただくと、たくさん出て参ります。どれが良いのかは一長一短があり、難しいところです。値段の差もあり一概におすすめはできませんが、もしご興味がある方は受診の際に、お尋ねください。

ただ、ご自身でお灸をする場合は、くれぐれも熱さを我慢せず、「あつッ!」と思ったらすぐに外して、やけどをしないようお気をつけください。やけどをするくらいでないと効かない(軽い火傷による炎症が血行を改善する)という意見もありますが、火傷により痕が残ったり、傷から感染を起こしてしまうこともあるので、よほどの重症の方でない限り、おすすめは致しません。

では最後にタイプ別によく使用される漢方を紹介いたします。絶対的なものではなく、大まかな分類です。特に下半身型と、四肢末端型は重なる部分もあり、症状に合わせて処方します。

四肢末端型

- 当帰四逆加呉茱萸生姜湯 しもやけに使われる代表的な処方

- 桂枝茯苓丸 便秘もある方で、上記の当帰四逆加呉茱萸生姜湯と一緒に使用することがあります。

- 四物湯 皮膚の枯燥、月経に伴う症状があるときに。ほかの漢方と併用することも多い

- 温経湯 四肢のほてり、湿疹を伴う冷え、しもやけにも

下半身型(上半身ののぼせ、上熱下寒型を含む)

- 加味逍遙散 上熱下寒の代表的な処方です。イライラ、ホットフラッシュにも頻用されます。

- 八味地黄丸 泌尿器系のトラブルや、倦怠感、体力低下、

- 半夏白朮天麻湯 頭重感、めまいなどがある方、歩くと「ふわふわ」する方

内蔵型

- 大建中湯 腹痛、便秘、膨満感などがあるとき、

- 腹壁が薄く、腸管の運動がおなかの表面からわかるような方にも

- 人参湯 冷えて下痢をする方

- 附子理中湯(人参湯 + 附子) 胃腸虚弱で血色が悪い方、顔に生気がない方、

- 桂枝湯(小建中湯) 風邪薬に分類されますが、体をじんわりと温め、発汗を促します。

全身型

- 麻黄附子細辛湯 なんとなく寒気があるときや、寒冷アレルギーにも。

- 真武湯 体力低下、むくみがあり、新陳代謝が低下していたり、下痢する方

- 漢方ではありませんが、運動、入浴(ゆっくるぬるめのお湯、入浴剤)も効果的です。

番外編 特に冷え性に加え関節痛、腰痛のある方

- 苓姜朮甘湯 腰痛と腰の冷えのある方

- 桂枝加朮附湯 冷え性と関節痛、浮腫のある方

- 五積散 特に夏場の冷房による腰痛、頭痛のある方

なにか気になる症状、お悩みがありましたらお気軽にご相談ください。