- 7月 18, 2025

熱中症、夏バテの漢方

前回の夏の養生の記事でも触れたのですが、夏バテの漢方、とりわけ熱中症に特化して、西洋医学的な部分と東洋医学的にも、もう少し詳しく書いてみたいと思います。

夏の体調不良として、一般的な暑さや環境による 「夏バテ」 と、命にもかかわってくるような、緊急な対応が必要な 「熱中症」 があります。また以前の記事(夏の養生と漢方)にも書いたエアコンなどによる気温差、冷えによる体調不良では考え方が少し異なります。空調などによる夏の冷えについては自律神経や体力の消耗がメインの病態になってきます。

「熱中症」 は、脱水に加え、体に熱がこもってしまう状態であり、入院が必要になることや、ときに命に関わる重症の場合もあります。

まずはこの、「熱中症」 の解説から始めたいと思います。

熱中症 → 基本的に早期の対応が必要です。

・汗が止まらない。

・暑さがとまらない。

・のどの渇きが止まらない。

・こむら返りが止まらない

・だるさが止まらない。

・意識混濁

このような高温多湿な環境下で見られるような持続する(増悪する)症状は要注意です。その場では大きな症状がなくても、遅れて出てくることもありますので、帰宅した後の夜間でも注意が必要です。

上記以外に、よく見られる熱中症の初期症状としては、めまい、立ちくらみ、吐き気、頭痛、筋肉痛、倦怠感、大量の発汗などがみられます。涼しいところに移動し数分で改善すればよいのですが、15分以上症状が改善しないとき、症状が持続する場合は医療機関へ受診を検討してください。また、自力で水分の摂取ができないときや、急激に症状が悪くなる時、会話がたどたどしいなどの意識障害、また1時間たってもつらい症状が変わらない時は救急車の要請を検討してください。また、良くなったからと言って再度、暑いところでの作業や運動などを再開すると、一気に増悪することがあります。無理せずゆっくり休養と水分を取るようにしてください。

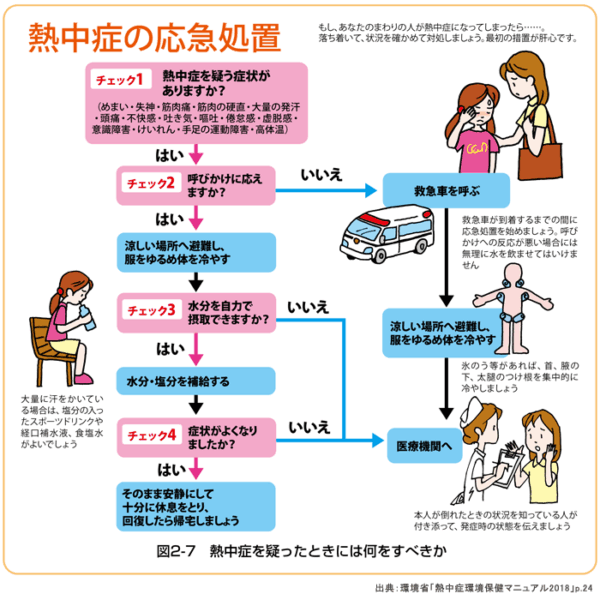

こちらのフローチャートも参考にしてみてください。

熱中症、熱射病、日射病??

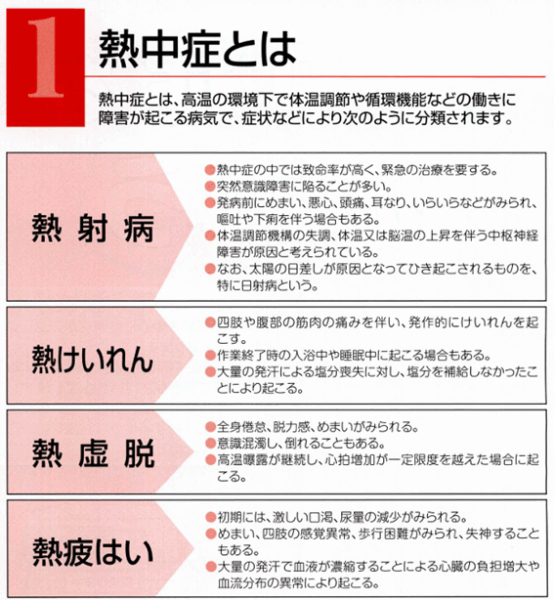

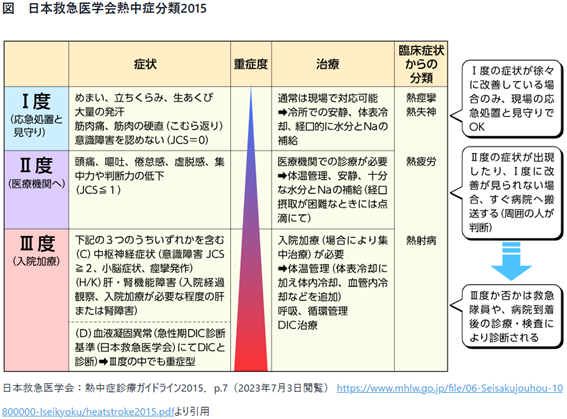

熱中症と同じような用語として混同されがちですが、以前は 「熱射病」、「日射病」、「熱疲労(ひはい)」、「熱けいれん」などのいくつかの用語が用いられていました。現在は 「熱中症」 と総称することが多く、Ⅰ度 ~ Ⅲ度 で重症度を分類しています。ただ、症状や状態により熱けいれんなどの用語が使用されることもよくあるので、間違いという訳ではありません。一般的には、進行度により熱中症で1~3のレベル判定をします。

↑ ※以前よく使われた分類です。

図にもあるように、2度以上の熱中症の場合は、医療機関での治療(点滴、体の冷却など)が必要となります。救急車を呼ぶ必要性について迷った場合は、#7119 (救急安心センター事業) などの電話相談窓口が設置されていることもあり、相談いただくことが推奨されています。ただ、対象地域外の事もあるようなので、お住まいの地域で、救急車の搬送について相談できる窓口などを前もって調べておくとよいかもしれません。「救急車」「迷ったら」などで検索するといろいろなサイトがヒットします。

このような 「熱中症」 とまでいかない場合でも、「夏バテ」 と総称されるような、なんとなくだるい、食欲が落ちている場合、他にもいわゆる夏風邪のような症状などがありますので、こちらも簡単ですが解説したいと思います。

症状が軽度の場合

症状がそれほど強くない場合(入院するほどの症状、異常がない場合)は、西洋医学的には、吐き気があれば吐き気止め、脱水があれば点滴、体温が高ければ涼しい場所での冷却などの いわゆる 「対症療法」 で様子を診ます。休養を取って、体温の調節と水分摂取、消化の良いものを食べるなどの経過観察です。

ただ、熱中症を診断するのは難しいこともあります。例えば脳卒中などの脳疾患、薬物中毒やうつ症状、認知症、低血糖、風邪や肺炎などの炎症性疾患などと鑑別が難しい場合も見られます。普段の自覚症状、接している 「家族の感覚」 はとても大切です。おかしいと思ったら医療機関を受診し、しっかりと、いつもと違う点を具体的に伝えて、医師の診察と検査をお受けになってください。

以前の記事にも書いたように、東洋医学的には漢方などを使用して、もう少し積極的に夏バテの治療に介入することがあります。繰り返しになりますが、熱中症で2度以上の重症度の場合は、西洋医学を優先し、漢方治療はサポート的な位置づけになります。それほど症状が強くなく、数日~週単位でなんとなく調子が悪いといったケースには、漢方が一助になるかもしれません。また暑いところでの作業の予定があったり、毎年のように夏には夏バテをしてしまう方は、予防的に漢方を服用するのも一つの方法です。

夏の暑い時期に使用される漢方について、前回の記事と重複する部分がありますが、追記して解説いたします。

→ 前回の記事 「夏の養生と漢方」 も御参考まで。

「生脈散(しょうみゃくさん)」

人参、麦門冬、五味子という三つの生薬のみで構成される薬です。保険収載されておりません。薬局などで購入できる市販薬です。滋養強壮と体内の潤いを保ち、弱くなった脈を生き生きさせるという意味合いの処方です。初期の夏バテの際に良いのですが、知名度はいまひとつで、売られている薬局も少ないです。 「麦味参顆粒」 という名前で売られていることもあります。飲む点滴などと言われます。同じく飲む点滴と言われる「甘酒」などと併用して、夏バテの食欲のないとき、ぐったりして食欲のないときに飲むとよいかもしれません。

「五苓散(ごれいさん)」

おなじみの、どこにでも登場する五苓散です。いろいろな作用を持っていますが、水の代謝、バランスを改善する薬です。吐き気や下痢、むくみ、めまいなどにも効果を発揮します。なんとなく調子が悪くて、軽度の熱中症、脱水、水の飲み過ぎにも効果を発揮するマルチな薬です。お子様の夏場の吐き気、下痢にも効果があります。そのほか、頭痛、耳鳴り、倦怠感など多彩な症状がある場合にはこちらが良いかもしれません。

「清暑益気湯(せいしょえっきとう)」

補中益気湯という体力低下に用いられる薬がありますが、その夏バテ用アレンジというべき薬です。虚証(痩せ気味で倦怠感の強い方)の方によく処方します。薬を飲むか、迷うくらいの軽い食欲低下。暑さでなんとなく調子が悪く、そうめんしか食べられないようなときにお勧めします。少し長め(1週間以上)に使用していただくイメージの漢方です。

「白虎加人参湯(びゃっこかにんじんとう)」

体を冷やしつつ、汗を押さえて、体の水分を保持する薬です。のどの渇きがあり、ほてるとき、いわゆる熱中症のなりかけの時に処方します。かゆみなどに処方されることもあります。やや実証(体力のある方)の薬のため、食欲や体力が少ない方は、かえって体調が悪くなることもありますのでご注意ください。特に長期に服用すると副作用も出ることがありますので、胃腸の弱い方、ご高齢の方、お子さんなどが1週間以上服用するときは医師、漢方専門医に相談が良いと思います。暑い場所での作業がある場合や、レジャーで熱中症が心配な時に一時的に服用すると予防にもなるのですが、胃腸症状をよく見ながら、ご使用ください。

「麦門冬湯」

のどの潤いを保つ漢方です。読んで字のごとく(?)空気が乾燥する「冬」に処方が多いイメージですが、実は夏にも結構処方しております。暑さで脱水傾向になり、エアコンによる寒暖差により、夜間にのどを痛める方が結構な割合でいらっしゃいます。東洋医学的には津液の不足と言います。夏風邪で、大気の湿度はあるのに、のどがカラカラになり、水分摂取が追い付かず、のどの炎症が悪化し咳が続いてしまう病態のようです。

「人参湯」 「附子理中湯」

アイス、かき氷を食べすぎたり、冷たい水分を摂りすぎて、おなかが冷え切ってしまった人に使用します。体の表面は熱いのに、内側がキンキンに冷えて、具合が悪くなることがあります。体力のありそうな方でも、夏の暑いときにはこの病態がおこることがあります。外側からの診察では意外にわかりにくく、原因不明な腹部の不快感に加え、体の一部の冷えを感じていたり、冷や汗、冷たいものを多く摂ったという問診が重要です。

以上、夏場によく使用される漢方薬を紹介してみました。

症状がつらい場合は、漢方にこだわらず、医療機関を受診し、診察、検査をお受けください。

何か気になる症状がありましたらお気軽にご相談ください。