- 11月 18, 2025

- 12月 6, 2025

足のむくみと漢方と西洋医学

今回は漢方だけでなく、西洋医学的にも重要な 「足のむくみ」 についての解説です。よく見かける割にはなかなか難しい病態で、その原因もいろいろあり、多岐にわたります。その程度も靴下の後が付く程度から、皮膚が炎症を起こして、ときに裂けてしまうような重度のむくみまでいろいろです。今回はそのあたりの解説をしてゆきたいと思います。

むくみって何?

ご自身を含め、身の回りに「むくみ」のある方がいらっしゃらないと、意外に「むくみ」自体をご存じない方もいらっしゃいます。

まず、何はともあれ 「むくみとは何か」 からの解説です。

こんな感じ、わかるでしょうか。足の甲が膨らんでいますね。

下の写真のように足首から上の下腿(すねの部分)に出るむくみもあります。足の脛から足先にかけて(足の甲に)ふくらみが出てしまい、指でゆっくり押すとへこみがみられるような状態です。靴下の跡がくっきりという事もあります。むくみの程度も、数ミリのへこみ(靴下の模様がうっすらつくくらい)から、指が沈んでしまうような1㎝以上のへこみがみられることもあります。重症になりますと、靴が履けなくなったり、体のほかの部位の体幹(腹部、背中など)や、手や頭部にまで及ぶこともありますが、基本的には下半身の、特に足の脛、足の甲から症状が出ることが多い病態です。

足のむくみ(浮腫)は、簡単に言えば「皮膚の下」に水分が貯留し膨らんでいる状態です。当然その分、体重も重くなります。両足に均等に出現する場合や、明らかに左右差がある場合もあります。時間経過で、おおむね夕方に悪くなり、睡眠後の朝方には改善することが多くなります。ただ、朝起きた時も浮腫んでいるときは、何らかの疾患や原因がみられることがもあり、心臓疾患の可能性もあるので、早めに医療機関(内科や循環器内科)を受診してください。

むくみの原因は?

むくみの原因は本当に様々です。心臓や血管の疾患など当院の専門の「循環器疾患」の事もあれば、腎臓の疾患が原因の事もあります。栄養状態でアルブミンという蛋白質の数値の減少や、重度の貧血でむくみが出ることもあります。水分の取りすぎ、塩分の取りすぎ、長時間の立ち仕事にで出る場合(重力による浮腫)や、運動量、筋肉量が少ないことも原因になります。ほかには年齢、甲状腺疾患、アルコールの取りすぎ、ホルモンバランス、悪性疾患(がんなど)、火傷、自然界の毒(蜂、蛇など)などが原因になることがあります。

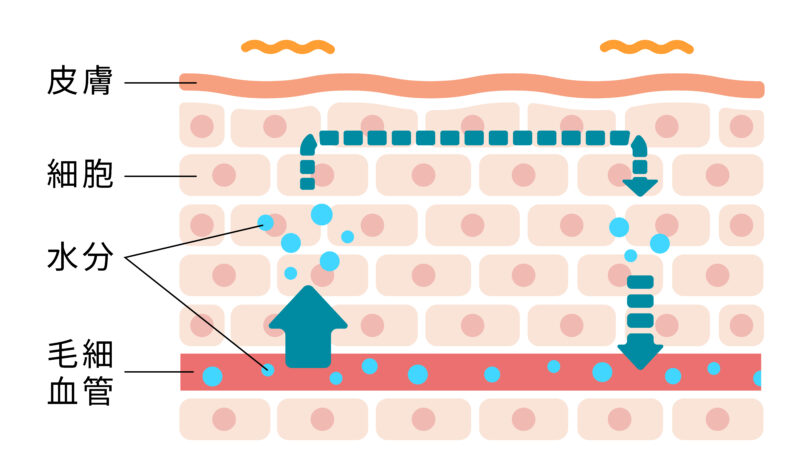

実際のむくみの病態の説明ですが、図のように、一般的に皮膚の下に、脂肪や毛細血管などが含まれる「皮下組織」があります。さらに、その奥には筋肉や骨があります。筋肉や骨と皮膚の間に、スポンジのような皮下組織があり、そこに水分がしみだして膨らんでしまい、「むくみ」となります。

むくみが出ている場合は、治療法の選択のため、原因となる病態を確認してゆかなくてはなりません。原因が一つでなく、複数の要因が関連していることもあります。そのため、問診や採血検査はもちろん、レントゲンや心電図なども必要になることがあります。原因の探求は1回の受診だけでわからないことも多く、採血の結果により、再度踏み込んだ精密検査や、治療に反応するか?などの情報が必要になることもあります。

一般的には水分、塩分の取り過ぎが無いか、心臓、腎臓に負担がかかっていないかなどが重要です。治療としては利尿剤を使用することが多いのですが、使用する薬によっては、さらに臓器に負担をかけてしまうこともあり、注意が必要です。

特殊なケースとして甲状腺、静脈疾患(静脈瘤、血栓など)、ホルモンバランス、悪性疾患などもあり、少しずつ診断を勧めてゆきます。最終的に原因がわからず、加齢や新陳代謝、冷えによる浮腫の場合もあります。

むくみの治療は簡単なようで意外に難しく、とりあえず利尿剤を処方してしまうこともありますが、最低限のスクリーニング検査(一般的な異常が無いかを調べる検査)は必要です。原因が一つではない場合や、単なる体質の可能性もあるので、治療をしながら原因を探ってゆくことも多くなります。

いわゆる西洋医学的に、科学的な、また生理学的な説明がつく場合の治療は、おおむね確立しています。しかし、冷えや加齢、原因不明の循環不全など、原因がわかっても西洋医学的な治療で改善しにくい浮腫も一定数みられます。そんな時こそ「漢方の出番」です。

むくみの漢方

漢方にも、むくみに効果的な処方(方剤)がいくつか存在します。

このブログでもたびたび取り上げる「五苓散」という薬、むくみの治療薬として有名な方剤の一つです。体の中で、水分の「アンバランス」 を整える薬です。適応疾患でいえば、「むくみ」はもちろん、口渇、吐き気、下痢、脳浮腫、(低気圧)頭痛、二日酔い、夏バテなどにも効果があります。節操のないような感じですが、実はこれらはすべて「水の分布異常」に関連する病態なのです。

また関節にも(特に膝などに)痛みがあり、関節内に水がたまりがちな方は、「防己黄耆湯」という漢方薬があります。むくみと「ひざの関節痛」があり、関節に水が溜まってしまう方、特に肌の色の白い方は著効することが多い印象です。

また体力が弱っていて、足の冷えとむくみがあり、下痢をよくするような方、特にご高齢の方の場合には「真武湯」という処方を処方することもあります。腰痛、坐骨神経痛、尿のトラブルのあるような方のむくみには、「牛車腎気丸」という薬があります。実際には、患者さんの体質などをよく診察させていただいて、これらの処方を吟味、選択しております。

また、東洋医学的にはむくみを評価するときに、よく舌を見て、舌の脇のギザギザサインを診ます。専門用語的には「歯痕(しこん)」と呼んでおりますが、舌が浮腫んで、外側に接する歯型がついてしまうのです。むくみが気になる方は、鏡を見た際にチェックしてみるとよいと思います。歯痕があったからと言って治療が必要という訳ではありません。ただ浮腫みやすい体質、水の配分による所症状が出やすい体質であることを示唆する所見です。

代表的な「むくみ」の漢方処方について挙げさせてもらいましたが、その他にも、例えば前述の五苓散から派生するいくつもの方剤があり、よく女性の月経困難症の症状に使用される「当帰芍薬散」などもむくみに効果がみられます。(特に月経に伴う症状や、冷えとむくみのある方)

むくみが気になる方、他院で原因がわからない方などいらっしゃいましたら、診察と検査、治療をしながら、原因を探ってみたいと思います。どうぞ、お気軽にご相談ください。