- 2月 1, 2025

- 2月 8, 2025

花粉症、アレルギー性鼻炎の漢方

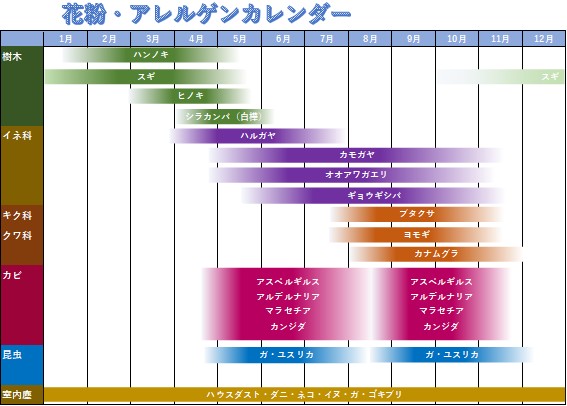

今回は花粉症、アレルギー性鼻炎について、西洋薬も交えて、漢方薬の解説をしてゆきたいと思います。一言にアレルギーとは言っても、春先にはスギ、ヒノキ、秋にはブタクサと言った季節性の花粉症や、ハウスダスト、ダニなどの通年性アレルギー性鼻炎などいろいろなアレルゲンがあります。漢方にもこれらの症状に効果的なものがあり、いろいろと応用できる機会があります。今回のブログ後半でご紹介してゆきます。

花粉症は、スギ花粉によるアレルギーが有名です。しかしアレルギーは花粉だけでなく、様々な環境要因により自己免疫が過敏に反応してしまうことで、特有の症状がみられます。主な症状は、くしゃみ、鼻水、鼻づまり、目のかゆみになります。春に多く見られますが、植物によっては秋にも発症することがあります。治療法としては、抗ヒスタミン薬の服用、点鼻薬・点眼薬の使用、ステロイド、アレルゲン免疫療法(減感作療法)などがあります。また予防としては、花粉が多い日は外出を控えたり、マスクやメガネを着用する、室内に花粉を持ち込まないように、毛羽立つような上着は避ける、服を払ったり、はたいてから自宅に入るなどの行動が効果的です。

いわゆる西洋薬の治療では、市販もされているアレグラ®や、クラリチン® といった、「抗ヒスタミン薬」と総称されるものや、医療用でも複数の抗ヒスタミン薬、またステロイドを含有するものもあります。もちろん効果はありますが、難点は副作用で、「眠気」がみられることがあります。また集中力が保てずに、ボーっとしてしまう「鈍脳」や「インペアード・パフォーマンス」とも呼ばれる症状も指摘されています。特に薬の「飲み始め」は症状が出やすいといわれています。

自分自身も花粉症があり、スギ花粉の飛ぶ2月~4月は、薬を服用しないと業務に支障が出るレベルで、毎年これらの薬にはお世話になっています。ただ、慣れてはきたものの、やはり副作用には多少ですが悩まされます。抗アレルギー作用が強くなれば、副作用も強くなる傾向があるので、患者さんに処方する際にはどのレベルの薬を使用するか、症状を診ながら、副作用の出方も交えて薬を変えてゆきます。

さて、今回の解説の主題にもなりますが、漢方薬にも鼻水を抑えるものが複数ありますので、簡単ですが効果や使用方法、副作用を交えてご紹介いたします。下記の漢方は副作用としての眠気などは基本的にありません。しかし、胃腸に負担をかけるものがあり、副作用が無い訳でもありません。購入や、処方された際は、よく説明をお聞きになって、適切にご使用ください。

有名なところでは「小青竜湯」(しょうせいりゅうとう)があります。これは私自身、花粉症の時期によく服用しています(というより手放せません)。鼻水を抑えるのはもちろん、鼻づまりにも効果があります。比較的即効性もありますので(個人的見解では30分くらい)、花粉が多い日や、体調で症状の強い日などには「頓服的」に追加服用しています。実はこの方剤には「麻黄」が含まれており、その中には「エフェドリン」という成分が入っています。喘息にも効果があり、鼻水を抑える主成分でもありますが、人によっては胃痛、胃もたれ、動悸などが出現する場合があります。連用で症状が出やすくなりますので、胃腸に自信のない方は、1日に2包(ツムラ小青竜湯2.5g/包を1日で2回)くらいまでが良いと思います。またコーヒーなどを一緒に摂取すると、カフェインと似た作用を持つため、動悸などの副作用が出やすくなりますので、よくコーヒーを飲まれる方は注意が必要です。

これだけでは不十分な場合は「越婢加朮湯」を使用することや、これに麻黄湯を合わせて「大青竜湯」として使用することがあります。こちらにもさらに多い麻黄が含まれ、消化器症状が出やすくなります。特に鼻水の症状に加えて、かゆみが強い場合は体力、胃腸症状を見ながら検討します。

また、小青竜湯と同じような作用を持つ漢方として「葛根湯加センキュウ辛夷」(かっこんとうかせんきゅうしんい)という薬もあります。文字通り「葛根湯」にセンキュウ(川芎:「芎」は草冠に弓)と辛夷という生薬を加えています。花粉症のようなサラサラ透明な鼻水だけでなく、鼻づまり、蓄膿症、慢性鼻炎にも効果がみられます。花粉症に加え、感染を伴うような少し黄色や緑の鼻水がある場合はより効果的です。小青竜湯と同じく「麻黄」を含むため、胃腸症状が出やすい薬です。胃腸の弱い方は気を付けながら服用してください。

冷え性や寒冷アレルギー(寒冷蕁麻疹や寒暖差アレルギー)などがある方には、「麻黄附子細辛湯」(まおうぶしさいしんとう)を使用することがあります。身体を温める作用があり、風邪や気管支炎、気管支喘息などの治療で使われます。アレルギー性鼻炎の症状を緩和する効果も見られ、冷え性などの体質によって、併用や体質改善的な効果も期待して使用されることがあります。比較的体力が衰えた方に使用される薬の一つですが、それでも麻黄が入るため副作用(火照りや動悸、気分不快、血圧上昇など)が出てしまうことがあります。そのような際は減量、もしくは中止する必要もありますので、お申し出下さい。

「苓甘姜味辛夏仁湯」(りょうかんきょうみしんげにんとう)は比較的体力の弱い方、胃腸症状の出やすい方に使用されます。先ほどから話に出ている生薬の「麻黄」を含みません。そのほかの風邪症状や鼻水、痰の多い咳に有効な生薬で構成されている薬です。先ほどの「小青竜湯」と「対」になるようなお薬で、体力のある方は小青竜湯、弱い方はこちらの薬が使用されていました。ただ即効性という意味では小青竜湯に及ばない印象で、効果は抗ヒスタミン薬に及ばずといった印象です。使いどころとしては、抗ヒスタミン薬で眠気が出てしまい、小青竜湯では胃腸症状が出てしまう方に処方しています。

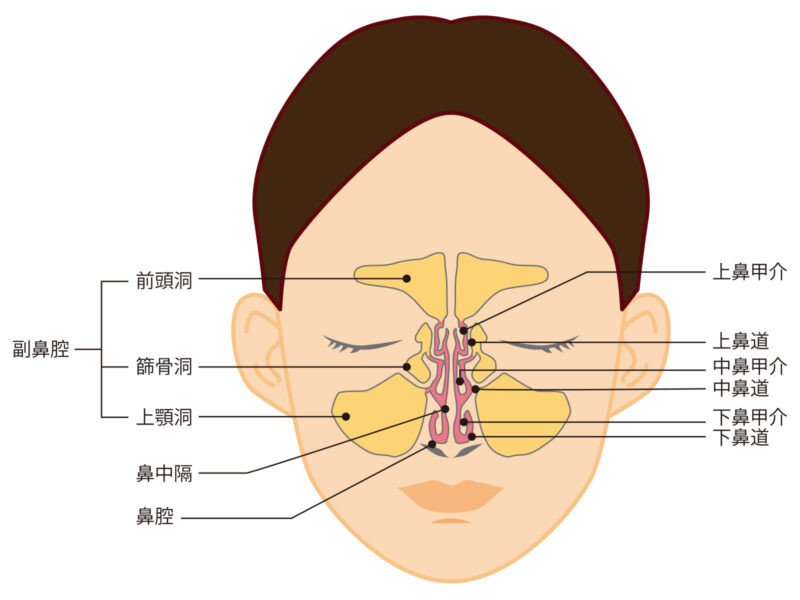

番外編になりますが、副鼻腔炎によく使用される「辛夷清肺湯」(しんいせいはいとう)という方剤もあります。特に慢性副鼻腔炎によく使用されます。花粉症と思っていたら、鼻づまりが長引いて増悪し、副鼻腔という額や頬の内側にある骨の空洞に感染を起こしてしまう病態です。抗生剤などを使用することが多いのですが、再発することも多く、慢性化しているようなときや長引いているときにはこの方剤を併用すると改善が促される印象です。またレアケースになりますが、防風通聖散という、いわゆる体重の減量を補助してくれる漢方薬で、花粉症も改善したという報告もあります。どこで繋がっているかわからない東洋医学の神秘的なエピソードです。

以上、代表的な花粉症、アレルギー性鼻炎に使用される漢方の紹介でした。花粉症に関しては西洋薬と漢方薬の併用が効果的です。何か気になる症状、ご質問などあれば、お気軽にご相談ください。