- 9月 20, 2025

- 10月 28, 2025

「のど」の漢方

今回は、「のど」の漢方の解説になります。のどの症状や、のどを含めた口腔内の乾燥の漢方など、のど関連の漢方がいくつかありますので、ご紹介しつつ、解説をしてゆきたいと思います。

一言に「喉」と言っても、実はいろいろな病態が隠されています。

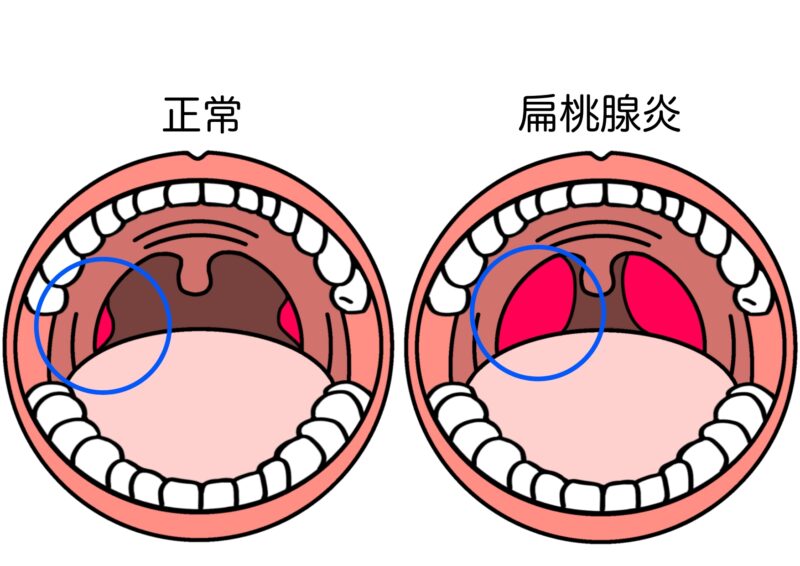

本来の基本的な機能として食べ物や液体を飲み込む(嚥下をする)機能があり、他にも息を(空気の出し入れを)する、声を出すなどがあり、これらの機能に関する病態がいくつもあります。もちろん咳、くしゃみ、痰の排出なども喉の機能に関わってきます。また目に見えない、実感しにくい機能として、免疫を調整する扁桃腺(風邪の際に扁桃腺が腫れるのも一つの機能と言ってもいいかもしれません。)や、のどの奥に連なる「気管」や「食道」、「リンパ節」、筋肉なども少なからず関係してきます。

風邪などの感染症で扁桃腺から気管粘膜などの炎症により不調が出るのはもちろんですが、ストレスによるのどの違和感、声の出し過ぎで声帯の炎症、筋力低下、反射の低下による嚥下障害や誤嚥、逆流性食道炎の胸やけが悪化して、喉の症状として訴える方もいらっしゃいます。

風邪の「のど」の薬として

まずは「風邪」「感染症」の際に使用されるのどの薬です。基本的には風邪の菌やウイルス、強い咳によって、のどの粘膜が荒れしてまうことが多いです。また扁桃腺が腫れて痛むことや、乾燥によって荒れることもあります。基本的にはのどを潤し、炎症(熱や障害)を鎮め、回復を促す治療になります。

桔梗湯

のど飴などにもよく使用される「桔梗」という生薬がメインの薬です。桔梗のほかに、「甘草」も含まれており、他の漢方薬との併用をするときは甘草の量が多くなるので注意が必要です。

銀翹散

熱っぽくて、のどのが痛くときにはよく効きます。保険収載されておらず、薬局などでお買い求めいただけます。

駆風解毒湯

のどの痛みが強く扁桃腺が腫れてしまうようなときに。こちらも保険収載されておらず、薬局などでお買い求めいただけます。

排膿散及湯

扁桃腺が腫れて、膿が溜まっているようなときに。

竹じょ温胆湯

体力が低下気味の人で、感染後にしばらく咳が治らずに続いている方。感染後咳嗽、百日咳にも。

小柴胡湯加桔梗石膏

風邪の治りかけ(中期)の漢方で、まだのどの痛みが改善せず、くすぶっているようなときに使用します。

麻杏甘石湯

比較的に体力がある方で、のどのイガイガ、鼻の症状などがある場合に使用します。麻黄という生薬を含み、胃の弱い方は服用の際に注意が必要です。

玉屏風散(衛益顆粒)

風邪の予防に、花粉症の症状にも効果がみられますが、保険収載されていません。インフルエンザやコロナの感染予防、悪化防止にも効果が期待できます。防風、白朮、黄耆という三つの生薬からできています。感染症が流行る時期には自分でも服用しています。

嚥下の漢方薬

物を飲み込む際の不具合の漢方薬になります。嚥下は複数あるのどの筋肉の協調運動のため、飲み込みの際の不調として、いろいろなストレスや疲れの影響を受けて、出現しやすい症状になります。のどの効くというよりも神経的な調節機能を改善する薬になります。

半夏厚朴湯

ストレスがたまり、のどの異物感、引っ掛かり、痰がらまり、咳払いが多きときに。胃炎があるときには茯苓飲合半夏厚朴湯という、胃腸機能を改善する茯苓飲を加える処方とすることがあります。

補中益気湯

食欲がなく、食べ物がのどを通らない、飲み込みにくい時。ご高齢で、少しずつ嚥下機能が落ちてきているときに。食欲がないときに無理をして食べると、誤嚥するリスクも高くなります。しっかりを食欲を出して、食べるエネルギーを補う意味合いもあります。

のどの乾燥、口腔内の乾燥

夏場の脱水でのどの乾燥、冬の大気の乾燥でのどの不調、シェーグレン症候群などの口腔内、のどの分泌不全で乾燥がある場合などです。基本的に「麦門冬」という生薬を含む薬(麦門冬湯など)を基本としますが、さらに天門冬などを配合した滋陰降火湯、肺炎などで痰が多いときには清肺湯などを使用することがあります。

麦門冬湯

のどの潤いを保つ漢方です。咳止め、去痰剤、喘息にも効果があります。風邪などの予防的な意味で、のどの乾燥を防ぐ効果もあります。ある意味「喉」の、どのような病態にもある程度効果もあり、咳や喘息にも効果が期待できます。声がれや、コロナ後の味覚障害などにも効果がみられることがあります。

滋陰降火湯

口腔内の乾燥が強い時、のどの乾燥と咳が多い時

生脈散

夏の喉の乾燥に。夏でも体が脱水気味になると、喉も文字通り「粘膜が乾いて」くることがあります。夏バテ気味にもなりやすい季節です。保険収載はされていませんがこの薬が汗を止める方向に働き、麦門冬と人参がのどや消化管を潤わせ夏バテを防止します。

副鼻腔炎、後鼻漏

後鼻漏とは、風邪などの際に鼻水がのどの方に落ちてくる(鼻の奥からのどの方に入ってしまう)症状です。最近、症状を訴える方が多いのですが、鼻水の多くなる病態や、副鼻腔炎、いわゆる「蓄膿症」が隠れている場合があります。「のど」からは少し離れてしまいますが、多少関連するため、副鼻腔炎に使われる漢方も紹介しておきます。

「こうびろう」のイラストで検索したらハシビロコウがたくさん出てきました

葛根湯加センキュウ辛夷

風邪の際の鼻ずまりと鼻水、特に体力のある方にはよく処方します。即効性も期待できますが、麻黄を含み胃に障ることがありますので、長期連用は避けた方が良いです。

小青竜湯

アレルギー性鼻炎などに伴う鼻水に使用されます。いわゆるサラサラの透明な鼻水で、鼻孔からスッと落ちてきてしまうような水のような鼻水です。即効性も期待できますので(個人的には15分~30分くらい)、花粉症のある方は頓服的な使用もご提案することがあります。はやり麻黄を含むので胃腸障害に注意が必要です。

荊芥連翹湯

慢性的な副鼻腔炎があるときに使用します。ニキビや、慢性扁桃炎があり長引いているときには効果が期待できます。解毒症体質と言って、「くすぐったがり」のお子さんにも良いといわれています。肝臓の解毒機能が弱っており、外界からの刺激に過剰に反応する体質の方に、体質改善を期待して酢こち長期に服用いただくこともあります。

辛夷清肺湯

いわゆる副鼻腔炎の代表と言ってもよい薬です。葛根湯加センキュウ辛夷よりやや優しい薬ですが、下痢をしやすい成分も入っており、排便が緩くなりがちで、服用の際は注意が必要です。特に抗生物質と一緒に服用する際は、抗生物質でも下痢気味になる方がおり、気をつけなくてはいけません。

喘息の漢方(のどや呼吸の喘鳴)

アレルギーや喘息などの際に気管を広げ、呼吸を楽にする作用をもつ漢方がいくつかあります。しかし、喘鳴など、喉がヒューヒュー鳴るような状態は、基本的には西洋薬で治療をすることが第一選択です。薬がないときや、どうしても使用できいない時に代用したり、難治性のぜんそく、発作の予防目的に、ステロイド吸入薬と併用することがあります。

麻杏甘石湯(五虎湯)

風邪の項目でも紹介しましたが、気管支喘息の適応も持っている漢方薬になります。「麻黄」という胃腸に負担がかかる生薬が含まれており、長期に使用すると副作用が出やすくなります。これに桑白皮という生薬を加えたものが「五虎湯」で、咳症状が強いときに使用されます。

麦門冬湯

のどを潤す麦門冬湯も喘息に使用されます。喘息を治すというより、気管支の分泌を促すことで乾燥を防ぎ、アレルギー物質の気管支表面への付着を和らげるという予防的な効果もあるようです。

神秘湯

実際の臨床ではあまり使用する機会は少ないのですが、麻黄と柴胡という二つの生薬が一緒に配合されている珍しい漢方薬です。呼吸困難と「抑うつ」という精神症状を有するときに使用するのですが、おそらく西洋医学があまり発達しておらず(効果的な治療法が少ない時代に)、喘息症状が続いてパニックというか、ストレスが尋常でない時に使用されたのではないかと想像しています。

ストレスで「のど」の症状

半夏厚朴湯

ストレスや悩みが多いときに、のどの症状が出る方がいらっしゃいます。飲み込みの際の違和感、常に痰が絡んでいる感じ、咳払いが異常に多い、つっかえている感じなど、説明のつきにくい症状が出ることが多い印象です。のどの違和感に使用される漢方で有名な第一選択薬と言ってい良いと思います。

柴朴湯

感染症、風邪症状が続いて、ストレスが強いときに使うことがあります。前述の半夏厚朴湯と小柴胡湯という方剤を組み合わせた漢方薬です。炎症を鎮めながら、ストレスも軽減したい場合に服用をご提案します。

→ 以前のブログ記事 「ストレスの漢方」 もよろしければご参照ください。

最後までお読みいただきありがとうございます。思いつくままに喉の漢方について書いてしまいましたが、いかがでしたでしょうか。「のど」とても繊細で、症状の出やすいところです。風邪の際も「喉」から症状が始まる方も多いので、何か気になる症状があればお気軽にご相談ください。