- 1月 18, 2025

- 4月 22, 2025

心電図について

心臓の検査の一つである「心電図」について、その原理や意味合いについて解説したいと思います。

心電図という検査は健診などで「おなじみ」と思いますが、その原理や、意味合いはなかなか知られていません。もちろん、医療従事者でない限り、原理を学ぶ必要も、疾患との関連を理解する必要もないのですが、雑学の一つとして、ご興味のある方は御一読いただければと思います。

心臓の電気的活動

まず、心臓は電気的な信号を利用して、その動きを制御しています。と言っても、電力をパワー(駆動力)に変えているというより、電気をタイミングを合わせる手段として利用しています。心臓は言ってみれば小さな筋肉細胞が規則正しく集まり、筋肉でできた袋になっています。この筋肉を収縮させることで、中の血液を拍出、いわば絞り出しているわけです。(実際にただ萎むだけでなく、僅かですが、ひねりを加えて効果的に中の血液を「絞り出すように」送り出しています。)

筋肉細胞一つ一つの収縮は血液から栄養を得て活動していますが、その一つ一つの細胞がタイミングを合わせて一気に収縮しなくては、ポンプとしての役割を果たせません。そのタイミングを合わせる手段としてに電気的信号を利用しているわけです。

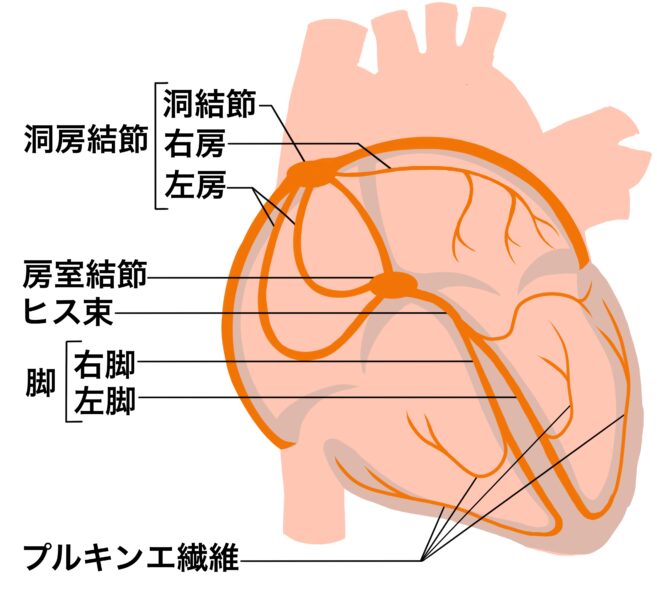

心臓内で電気が発生するメカニズムは、なかなか興味深いものがあります。原理的には神経や筋肉の細胞の一つ一つの表面に、ナトリウム(Na)とカリウム(K)を出し入れするポンプがついており、これが「イオン」として細胞の中と外側を行き来することで、電気的な活動(電位)を生み出しています。この電気的な流れは、まず心臓の上の部屋、心房の洞結節というところから始まり、図のように、心臓全体に、規則的に、タイミングを計りながら伝わります。

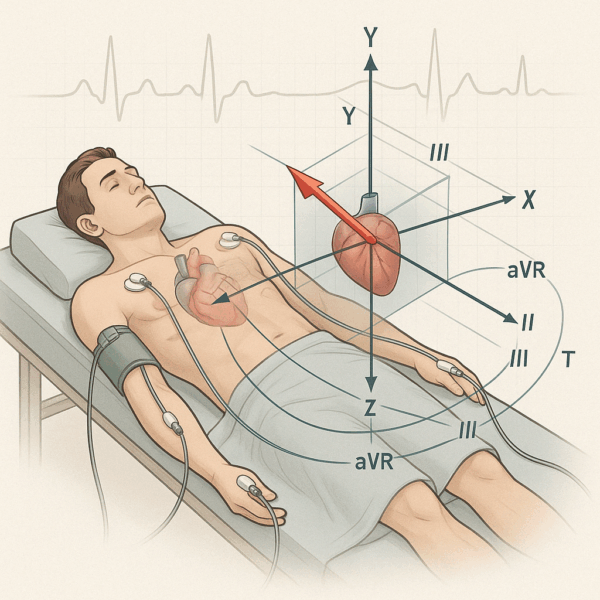

この流れが、3次元的構造を持つ心臓の中を、上の部屋(心房)から下側の部屋(心室)へと決められたコースをたどる「立体的な電気の流れ」になり、これを体の外側で、いろいろな方向(12方向)から見た電気のベクトル(3次元的な方向と強さ)として、12誘導心電図として記録します。

心電図で何を見るか

実際の心電図から、医師はいろいろな情報を読み解きます。

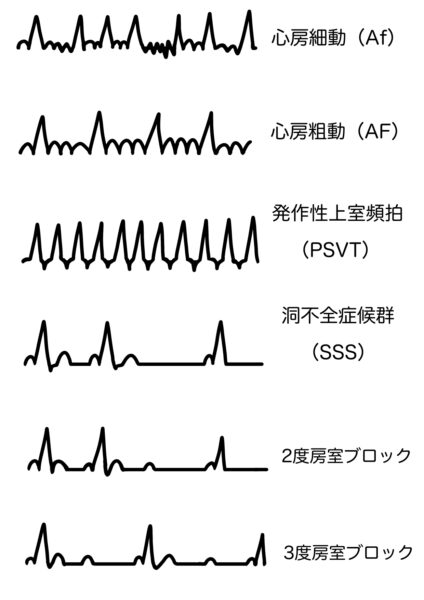

心臓は1分間におよそ80回前後、1日24時間でおよそ10万回の拍動をしています。その一部を10~20秒ほどの心電図の記録ですべて推測するのは難しいのですが、タイミングさえ合えば多くの情報を得ることができます。心房細動や期外収縮と言われる様々な不整脈から、狭心症、心筋梗塞などの虚血性心疾患、先ほどの電気的な信号の流れの不具合、また心臓の筋肉の疾患(心筋肥大など)などもあります。

イラストのごとく、心臓の不整脈もいろいろな種類があり、使用する薬や治療法も様々で、一筋縄ではいきません。循環器科の専門医の中でも、不整脈を専門とする先生方は、高度な専門知識を持っており、一般の循環器医師以上にいわば不整脈職人のような役割を担っています。

不整脈以外にも心電図からは心臓の筋肉の障害や、供給される酸素の不足(虚血)、以前の心電図と比較しての変化をとらえて診断に至ることもあります。「その時」だけでなく、定期的な検査を行い、個人個人の平時(正常な)状態記録を残しておくことも大切です。

実際の心電図検査

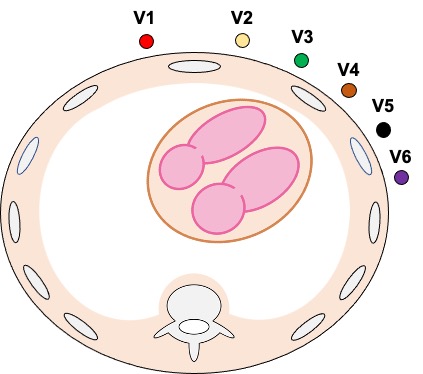

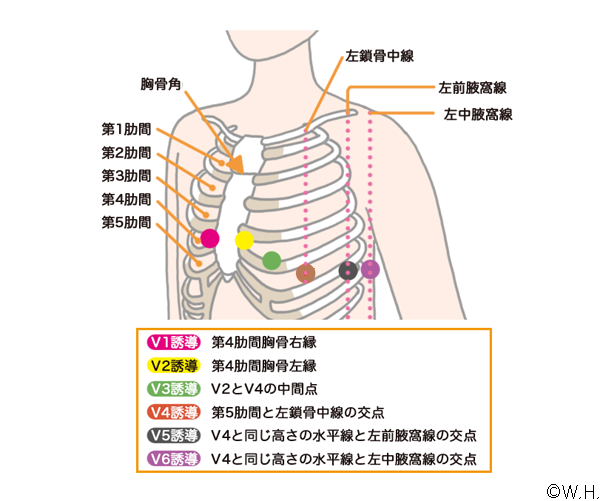

実際に心電図と記録する際には、やや煩雑な作業があり、複数の電極を、体表面に取り付けなくてはなりません。スパゲティのような複数の電極を、次々と手足と胸部に設置してゆきます。

特に胸部の電極は、ろっ骨の位置を確認しながら設置してゆくので、体格差もあり正確に設置するのは意外に難しく、お時間をいただくこともあります。

記録の際にはちょっとした体の動きや、服や周りのカーテンなどの静電気でさえ影響を与えるので、お召し物の位置を調整させて頂いたり、大きな呼吸をなさらないよう説明させてもらうこともあります。電極の設置がしっかりできれば、記録自体は1分もかからず終了します。

自動診断

最近の心電図検査機器には自動診断機能がついており、しっかり記録ができれば、アルゴリズムに従いある程度の診断を下してくれます。ある意味、循環器専門医でも見落としがちな異常も指摘してくれるため、お恥ずかしい話ですが正直、重宝しています。ただ、気を付けなくてはならないのは、検出アルゴリズムをかいくぐってしまう心電図の異常や、人間の目ではわかりやすいのに、プログラムでは見落とされてしまうような異常もあります。また、なぜその自動診断となったか?を理解できないと、所見や病態はもちろん、異常の本当の意味するところを見逃してしまうことにもなります。現代社会における人工知能はとても便利ですが、出された結果の理由や過程がわからず、検証もできないと、いつの間にか最終的な結果が逆になっているような大きな間違いをしかねません。

心電図を記録する理由

「心電図」は患者さんからしてみると、よく耳にはするものの、なんだか難しく、理解の及ばない不思議な検査の一つと思います。オランダの生理学者ウィレム・アイントホーフェン(Willem Einthoven氏が1924年に心電図の開発の功績で、ノーベル生理学医学賞を受賞しました。約100年ほど前の事です。この日本でも、50年くらい前は、心電図はいわゆる最新の検査で、自動診断などはもちろんなく、読み解くことができれば、立派な心臓専門のお医者さんという時代もあったようです。

現代においては極めて一般的な、基本検査の一つであり、某通販サイトでは、簡易版ではありますが、だれでもが携帯型心電計を購入することが可能になり、某りんご社による腕時計でさえ自動で持ち主の心拍を観察し、ある程度の不整脈を自動診断してくれるようになっています。その意味するところは、時代とともに少しずつ変わってきています。それでも医療機関で行う12誘導心電図は、やはり心臓疾患の診断の上で必須であり、欠かすことのできない検査の一つとなっています。なんで心電図をとるの?という疑問はあるかもしれませんが、診察だけではわからない異常を見つけ出す重要な検査ですので、特に心臓の疾患のある方は定期的な心電図検査をお受けいただくとよろしいかと思います。

以上、長くなりましたが、漢方と循環器の専門医による、ちょっとわかりにくい心電図の解説でした。

何か気になることがございましたら、お気軽にご相談ください。